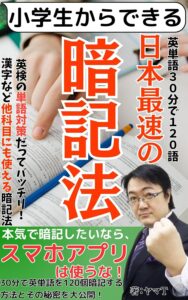

『ロンドンのサムライ』レビュー|武士道がロンドンで目を覚ます

引用:Amazon商品ページ

⚪︎ブログ運営者kimkim紹介

読書家:1日1冊以上読書、累計1000冊以上読了、元々は読書大嫌い

小説やビジネス書、エッセイなど幅広いジャンルを扱い、読書の魅力を発信しています。

皆さんが気になる本を見つけられるよう、詳細に書評をします。

○歴史小説が好きな人

○サムライが好きな人

・

19世紀ロンドンの煤けた空の下、ひょろりとした東洋人が拳闘のリングで巨漢をいなして勝っちゃう──その瞬間から物語が一気に走り出します。

読む手が止まらないって、まさにこのこと。

正直、私は「歴史もの=難しそう」って身構えてたんですが、あっさりハマりました。

だって、武士とロンドンの労働者ですよ?

この組み合わせ、反則級に面白い。

しかもアクションはキレキレ、ドラマは胸にズシン。めちゃくちゃ新鮮でした!

目次

作品概要とネタなしあらすじ

冒頭の導入と物語設定

舞台は19世紀のロンドン。

日雇いの労働者ジャックは、拳闘(いまで言うボクシング)で東洋人の男と出会います。彼の名は矢作貢。

パリ万博のため西洋を旅する、薩摩のサムライ。

ここでまず、価値観の衝突が楽しいんですよね。

ジャックの実利的な生き方と、貢の「武士道(ぶしどう)」っていう行動規範の違い。

武士道って、ざっくり言うと「名誉・誠・義」を重んじる日本の武士の倫理。口先じゃなく、背中で語るやつです。

ジャックは貢に惚れ込んで、空き部屋を貸しちゃう。

生活が交差することで、二人の世界が少しずつ混ざり合っていきます。

一方で街では、労働者の扱いがひどい。

仲間のジーンは労働組合を作ろうと動き、ジャックにリーダーになってほしいと頼む。

だけど、家族(妻のマーサ)を守りたいジャックは迷うんですよね。

ここがもう人間くさくて刺さる。

難易度やボリューム感

歴史ものと言っても、語り口は軽快で読みやすい。専門用語も最小限。

「薩摩?」「万博?」みたいな単語が出ても、背景は文脈でスッと入ってきます。

ページ数は“しっかり読んだ”満足感がある中長編。

けどテンポがいいから、夜更かししながら一気読みしちゃうタイプです、これは。私、気づいたら紅茶おかわりしてました笑。

アクションは体術の美学が映える描写が多め。

殴る蹴るだけじゃなく「間合い」「呼吸」「重心」みたいな要素が見えるのが気持ちいい。

しかもロンドンの裏路地、波止場、工場の奥など、場所ごとにアクションの空気が変わる。

ロケーションが戦い方を決めるって、グッときません?

中盤の展開と主人の葛藤

中盤はジャックの「守りたい」気持ちと、「変えたい」気持ちの板挟みがピークに。

労働者の仲間たちには期待される。

家に帰れば、穏やかに暮らしたいマーサの瞳がある。

そこに、企業側から“話し合いましょう”という甘い誘いが差し込んでくる。

読者としては「いや、それ絶対罠でしょ!?」ってツッコミたくなるんだけど、追い詰められた人って希望に手を伸ばしちゃうんですよね。

そして、ここで効いてくるのが貢の存在。

彼は、情熱に火がついたジャックを簡単には前に進ませない。

拳で止めるのではなく、信念で止める。

「義とは何か」「守るとは何か」。

ガツンとくる問いかけに、読んでいるこっちまで姿勢を正しちゃいます。

終盤の山場と余韻の結末

終盤は、一気にギアが上がります。

“約束の場所”に向かうのは誰か。

そこで何が起きるのか。

ここは詳しく書けないけれど、剣も拳も言葉も、全部が武器になる戦い。

派手なだけじゃなく、決断の重さがちゃんと残る。

読了後の静けさがすごいんです。

私は本を閉じてから数分、窓の外をぼーっと眺めちゃいました。

「強さ」って勝つことだけじゃないんだな、と。

余韻、じんわりきますよ。

こんな読者におすすめです

アクション重視派

スピーディーな格闘、間合いの読み合い、路地裏の追走──全部入ってます。

“剛”より“柔”のさばきが多いから、ただの力任せじゃない頭脳戦が好きな人にも刺さるはず。

映画で言えば、ワイヤーアクションより、生身でキレを見せるタイプが好きな人向け。

人物ドラマ重視派

ジャックの逡巡、マーサとの距離、ジーンの信念、そして貢の静かな眼差し。

「誰かを守る」と「社会を変える」は、ときに両立しない。

その現実に、どう折り合いをつけるのか。

キャラクターの決断が物語を動かしていくので、人間ドラマの手触りが濃い。

異文化交流テーマ好き

武士道×ロンドン下町という、文化のミキサー。

礼節を重んじる貢と、日銭で今日を生きるジャック。

どっちが正しいとかじゃなく、立場が変われば“当たり前”が変わるのがリアルなんです。

異文化が混ざる瞬間のズレと笑い、そして痛み。私、この手のテーマにめっぽう弱いんですよね。

皆さんも、きっと共感しちゃうはず!

武士道と異文化の交差点

文明と野性の緊張と融和

貢の武士道は、単なる戦闘スキルの裏づけではありません。

「弱きを助け、己を律する」。

でも、ロンドンの現実はそんな綺麗ごとを笑うかもしれない。

ここで面白いのは、武士道が“時代遅れ”として退けられないこと。

逆に、喧騒の中で研ぎ澄まされていくんです。

ジャックが直面するのは、制度という巨大な壁。

その前で個人ができることって無力に見える。だけど、貢は「まず己から」という順序を崩さない。

野性(生き延びる本能)と文明(社会のルール)のせめぎ合いが、二人の会話や選択に宿っているのが、この物語の肝。

“強さ=支配力”ではなく、“強さ=貫く力”。この転換が、読者の心にもスッと入ってくるはずです。

ロンドン描写の意味と機能

この作品のロンドンは、単なる背景じゃありません。

街が登場人物の一人みたいに働いています。

霧と煤、狭い路地、軋む橋、蒸気の音。空気がざらついているから、登場人物の選択にも摩擦が生まれる。

港は「世界が交わる場所」、工場は「人が歯車になる場所」、酒場は「真実がこぼれる場所」。

ロケーションと出来事の意味づけが丁寧だから、シーンが記憶に焼き付くんですよね。

そして、東洋から来た貢の視点が、私たちの知っている“ロンドン像”にひびを入れる。

「見慣れた街を、よそ者の目で見直す」。

この構図が、物語全体の推進力になっているように感じました。

私もロンドンの裏路地を歩いて、未知の角を曲がってみたくなっちゃう。

まとめ

『ロンドンのサムライ』は、アクションの爽快感と、信念の物語がガッチリ噛み合った良作でした。

拳が語るのは暴力じゃなく、覚悟。

剣が指すのは敵じゃなく、道。

歴史の授業みたいに堅くならず、でも薄っぺらくもならない、この絶妙な温度感が最高。

私的には、貢の一挙手一投足に“静かな熱”を感じ続けました。

ジャックの決断には何度も「うわ、そこ行く!?」って声が出たし、マーサの一言には心が沈んだり浮いたり。

読み終えたあと、私は紅茶をもう一杯淹れて、今の自分の「義」についてちょっと考えちゃいました。

アクション好きも、ヒューマンドラマ好きも、異文化ものが好きな人も。

こんな素敵な作品、見逃したらもったいないですよ!

皆さんもぜひ読んでみてください。